専門誌OEに連載最終回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-最終回-

DOUMA代表

小澤清彦

少数の有効なルール(前回続き)

我々が職場に内在する社会的モデルをどのように捉え言葉に置き換えるかということが、具体的なオフィスの形態を生みだし、同時にオフィスはこうあるべきという常識的な見解への挑戦にもなる。そのために、ワークスプレイスのパフォーマンス向上を目的とするバランスよくまとめられた実効性のある原則を踏まえることは有効である。前回に続き、そうした「実践的指針」とも言える原則を紹介したい。

原則6:差別化と選択を奨励すること

ワークプレイス以外では、ほとんどの人は、自分の生活する場所を銀行残高とそれに見合った希望の範疇で探し、多少手を加えて自分なりにアレンジしている。都市近郊の戸建て住宅地を散策して実質的にはどれも同じ住宅の外観に少しだけ微妙な変化が加えられているのを見てもらいたい。多種多様な壁の色、テラスや改造されたガレージ、様々なサイズと形状の庭などが、本質的には画一的な都市のインフラストラクチャーを独特の場所に変貌させている。こうしたアレンジが常におこなわれることで、やがて近隣の魅力が生まれ、そのエリアの住宅の資産価値が高まるのだ。この種のデザインのバリエーションは小さなものだが、無視できるものではない。それは違いを生み出す。コンクリートの割れ目から生える雑草のように、個人のアイデンティティーを少しでも主張しようとする思いは抑制することができない。

会社はこの種の差別化を奨励しないことが非常に多い。それを認めることはパンドラの箱を開けるのと同じで、何でもありという考え方への封印を解き、統一された強い企業ブランドという意識を弱めるという災厄をまねくと思われているのだ。しかし、製造業者は消費者に製品の仕様について実質的な選択をさせる価値というものを理解している。これは、製造業者に欲しいものを伝えれば、素早く手頃な値段で調達できるということだ。マスカスタマイゼーションによって、同じものを十万個製造するのではなく、リーバイスのジーンズやデルコンピュータのように、十万種類もの異なるものの中からひとつを製造することが可能になったのだ。

現実的には、車やコンピュータを購入するとき、我々は予め決められた選択肢のなかから選んでいる。車の色の選択肢は百種類ではなく十種類である。コンピュータのメモリーサイズの選択肢は50ではなく3つである。少数の、しかし適正なオプションを設けることで製造時間とコストが削減される。無限の選択肢は必要ない、人々はこだわりたい部分の選択肢を必要としているだけだ。もし、消費者が望んでいない一万種類ものコンピュータを製造すれば、即座にエコノミー・オブ・スケールが成立しなくなる。

ワークスプレイス戦略の事例としては、オフィスの多様性を求めて、かつて15種類の明確に異なるオフィスレイアウトとそれぞれのレイアウトに適応できる2種類の全く別の色彩計画を社員に選ばせたプロジェクトがあった。移転対象の3000人の社員一人一人が30種類のオプションから自分の好みのオフィスを選んだのだ。結果は、オプションの数は、5から10用意されれば、全体の80%をカバーできることが解った。結果は、オフィス環境について非常に高い満足度を達成した。その理由が、社員への気配りにあることは勿論だが、それには、イニシャルコスト、管理上の負荷、従来の価値観との折り合いなどの課題が伴う。しかし、オフィスユーザーである社員を大切にする解決策は長期的に価値を生み出し、今後予想される優秀な人材の過酷な獲得競争を有利にすることによって補償される。差別化と選択を奨励する原則にもとづく解決策は実際にそのスペースを使う人々への深い理解に基づいているからだ。

昨年コンサルティングをさせていただいた日本テトラパックのオフィスでは、強い企業ブランドの表現と社員のモチベーション向上のために受付エリアをミニミュージアムとして企画した。その際にも、展示内容について社員からのアイデアや過去の出来事の証言などの活用が奨励された。(写真1)

受付エリア

エキシビションウォール

多様な情報に触れられる会議室

エキシビションウォール2

写真1 日本テトラパック(設計監修:DOUMA)

原則7:柔軟な業務パターンを奨励すること

家具や表装材料などを変更したり個人の仕様に合わせたりすること以外に、必要充分な多様性を考える別の観点は、オフィス内外の社員が使うことの出来る環境のバラエティーとその使われ方や仕事の仕方についての柔軟性だ。9時から5時まで自席に座り続けるという従来のワークスタイルは今やほとんどの業種で事実上成立しないと思われる。そこまで自己完結した業務であれば外注化した方がコスト削減になるだろう。IT企業において、ぼさぼさ頭のコンピュータプログラマーが好きな時間にオフィスに来て、深夜1時あるいは2時まで仕事をするというのは極端な例かもしれないが、仕事のパフォーマンスは、早朝あるいは時間通りに出社し、予定した時間に帰宅するという良き社会人としての振る舞いとはあまり関係しない。問題は期日を守って良い仕事をすることだ。いつ何処で仕事をするかは選択の問題であり、ベストな選択はワーカー本人の判断による以外ない。人々が実際どのように働いているかについて、これまで実施してきたアクティビティ調査の結果を見ても、多くの人々が既にこうした自立的な仕事の仕方をしていることは明らかだ。しかし、標準化された業務パターンから業務時間と業務内容を自己裁量で決めるパターンに移行しつつあるにも関わらず、時間と空間に縛られた仕事のイメージは生き続けており、在席率が20%を切っているにもかかわらず固定席を求めるワーカーは少なからず存在する。

原則8:働き方の固定観念を知ること

常識では、機能的な多様性を実現する上での最大の障害は、画一的でないものを計画し、設計し、運用するためのコストと労力、そして、モビリティーの増大により所在を追跡するのが困難な人々を管理することだと思われている。しかし、本当に抵抗が生まれるのは、技術や機能的な側面ではなく、文化的な側面だ。それは、深く根付いた働き方に対する固定観念である。

文化的な鉄の呪縛は、事業経営の全てのやり方の中にそれ自身を表現する。コントロールと秩序が至上命題であるとするマネージメントモデルで育ったマネージャーたちは、高度に多様化したオフィスを雑然として、コントロールされておらず、プロフェッショナリズムが存在しない環境と見るに違いない。プロフェッショナルの誇りは革新的なワークスプレイスの敵にもなるし、最も頼れる味方にもなる。プロフェッショナルとしての働き方のイメージは、深く根付いているが、もしそのイメージが変われば、その頑固さは価値ある財産になるからだ。

選択と多様性という原則は、戦略的ワークスプレイスの統一された調和的な枠組みの中で形づくられるものだ。それは、その他の効果的なワークスプレイスの原則同様、相補的な知見を示唆している。問題は、機能的多様性の適正なレベルを見つけることである。それは、多様性のための多様性ではいけない。業務にとって価値のある多様性のレベルと選択肢のタイプは、通常相矛盾する目標を達成する能力によって策定される。その目標とは、コスト削減、社員のモラル向上、さらなる組織的な柔軟性、そして強い企業ブランドなどである。答えは、盲目的にジャーナリズムで注目されたオフィスを真似ることではない。本当の意味で創意を発揮するには、ワークプロセスの特徴、企業文化、社員の年齢性別構成、マーケット状況について充分深いレベルで理解することが必要なのだ。

図表1

図表2:IBMワトソンの導入例

連載の結びに代えて

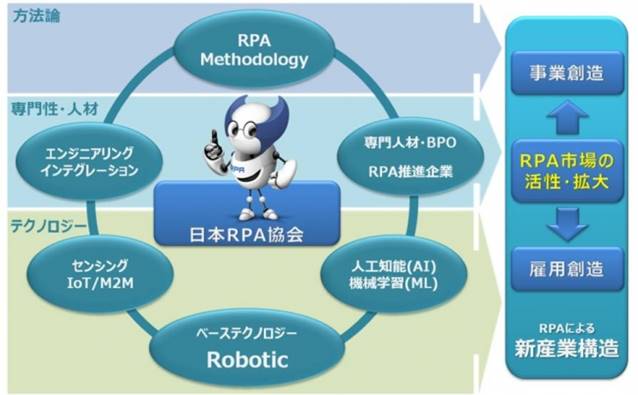

今年の7月に「日本RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)協会」が発足した。(図表1)

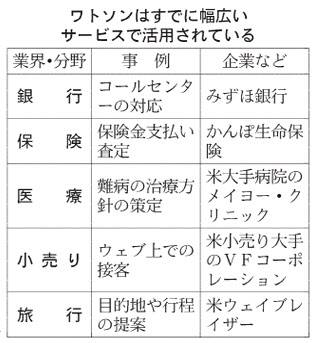

RPAはこれまで人間のみが対応可能と想定された作業を人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用した労働力を創出する仕組みとして注目されている。2025年には3分の1仕事がRPAに置き換わるという予測もある。今後、仮想知的労働者(Digital Labor)と人間との共存がオフィスのテーマになることは間違いない。IBMが開発した人工知能ワトソンは既に様々な産業で活用されており、その裾野はさらに広がりつつある。(図表2)

ワークプレイスコンサルティングを踏まえたプランニングとデザインのプロセスは、過去何十年にも渡って採用してきたワークプレイスデザインを型どおりに踏襲するのに比べてより時間がかかるだろう。現状のオフィスが内部崩壊しているわけでもなく、それなりに成功しているという事実は、達成できたかも知れないことを隠蔽してしまうという弊害を生む。RPAやインダストリー4.0などが予見する来るべき大変化を前に、これからのワークスプレイス戦略は、単に魅力的でコスト効率の高いワークスプレイスを目指すだけでなく、全ての優良な投資と同様に、未来の変化を予測することで実際に良い結果を出し、長期的に価値の高まるものであるべきだ。近未来のオフィスで人とロボットがコラボレーションすることが当たり前になったとしても、その環境は「人を中心とした」ワークプレイスでなければならない。従って、オフィスへの投資を成功させる秘訣は、人間にとって最も重要な価値観を支持することにある。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

◆ 来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。