専門誌OEに連載第10回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第10回-

DOUMA代表

小澤清彦

素早い行動の落とし穴

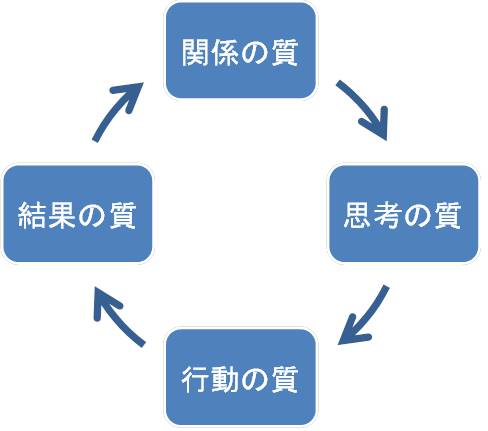

社員を巻き込むプロセスは時間がかかる。一方、多くのマネージャーにとって「マネージメントすること」は今すぐに行動することを意味する。社員との対話は、際限がなく、曖昧で、時間がかかり、感情的になることも多い。すぐに行動を起こせば、その成果は具体的で曖昧なところがなく素早く成果が見えると思われがちだ。MITの教授ダニエル・キム氏が提唱した、組織の成功循環モデル(図表1)で言えば、結果の質を変えるために行動の質から変えようとする逆サイクルになっていることに気付かない場合が多い。したがって、本音の部分でマネージャーが社員との対話に消極的で懐疑的なのは容易に理解できる。

図表1:組織の成功循環モデル MIT ダニエル・キム教授

「関係の質」の大切さを理解せずに、「結果の質」だけを求めていると、部下との信頼関係を築けず、どんなに努力しても組織として結果を出せないという状況になる。遠回りをしていると感じるかもしれないが、何よりもまずメンバーとの人間関係の質を高めることが、成果を持続的に出していくための近道である。

しかし、マネージャーにとってのジレンマは素早い行動が結果的にはプロジェクトやプログラムを遅らせたり、脱線させたりする可能性があるということだ。行動を重視するやり方は、初期段階で素早い決定ができても後々批判を受けるような状況を招くことがある。なぜなら、関わりのあるすべての人々がその決定を理解し、同意しているとは限らないからだ。もっと効果的なプロセスを踏めば早い時期に発見し対処できたはずの課題が後々顕在化し、手戻りを発生させることもある。プランニングプロセスを初期段階で省略することによる実質的な弊害は、プロジェクトが見直しや再編成により失速したり、あるいは最悪の場合中止になったりという状況のなかで、時間、お金、熱意やエネルギーが失われることである。仮にスケジュールと予算は守られたとしても、高度なレベルで多様な目標を達成することができなければ、会社にとっての付加価値は生まれないということを知るべきである。プロセス上の課題に注意を払うことは初期段階ではより時間のかかることかもしれないが、最終的にはプロジェクト全体の質とスピードを向上させることになる。

社員の参画意識を高める

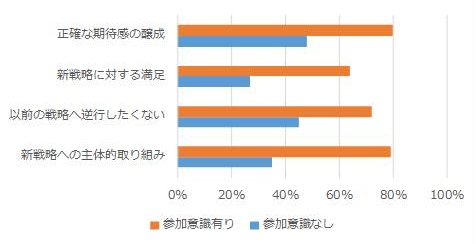

社員の参画意識と新しいワークスプレイス戦略への肯定的反応には強い相関性が認められるため、社員に参画の意識をもたせるような変革プロセスは重要である。自分が変革に参加していると感じている社員はより満足し主体的に変革に取り組むということを示すデータがある(図表2)。彼らは変革を成功させようとし、以前の状態に戻りたいとは思わない。

変革プロセスへの参加意識の効果

図表2:出典:Becker, F., Tennessen, C., and Dahl, L. Managing Workplace Change. Ithaca, N.Y.: International Workplace Studies Program, Cornell University, 1997.

しかし、会社が全社ミーティングを開き、新しいワークスプレイス戦略の目標と特徴を説明し、質疑の時間をもったり、特別のプロジェクトホットラインを設置したり、ニューズレターを発行したり、社員が面談やフォーカスグループのミーティングなどで提起した課題について回答したりといった施策を講じたとしても社員に充分な印象を与えることは難しい。

参画を促そうとする意図がなぜ伝わらないのかを考えたとき、次のようなことが明らかになった。全社ミーティングやフォーカスグループのヒアリング、オフィスツアーなどの主催者や参加者は自分たちが変革に参加しているという意識をもっているが、ワークスプレイスの変革により影響をうける社員全体からすると、この種のイベントに参加する社員のパーセンテージは非常に低いのだ。私が担当させていただいたキャノンシンガポールでのチェンジマネジメントでは、なるべく多くの社員に周知させるため11回もタウンホールミーティングを開催した。(図表3)シニアエグゼクティブやプロジェクトリーダーがプロジェクトについて話したり、質問を受けたりする全社ミーティングを開くことは、プロジェクトを周知させる効果を発揮する。しかし、公式の変革マネージメント活動だけに依存するやり方は、社員全体への肯定的な効果がそれほど期待できない。

図表3:キャノンシンガポールでのタウンホールミーティング

オフィスコンセプトや働き方の変化についての説明

経験が示唆するところによれば、社員の参画意識を向上させるのに有効な手段は、ある種の個人的な交流である。調査票は全社員に配られるだろうが、個人的なものではなく、対話や交流の機会は与えられない。全社ミーティングや特別なニューズレターなどの計画された活動は経験として残らない。ほとんどの人々は、フェイスツーフェイスの対話だけがリアルなものだと考えるからだ。理想を言えば、この種の個人的な交流は1回以上起こる必要がある。しかし、プロジェクトの対象人数が約50人以上になると全員が直接参加することは実現性が低い。この難問を解く鍵は、非公式のコミュニケーションを公式に計画することだ。

非公式なサポーターの影響

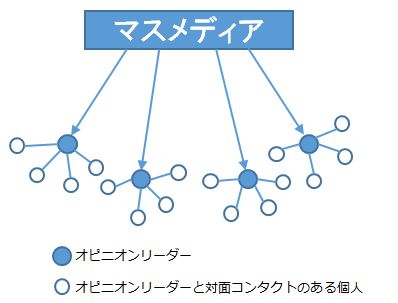

非公式の継続的な情報の流れがフェイスツーフェイスで起こっていれば、ワークスプレイス変革の本当の理由やより詳細の情報が秘匿されているという疑いが生まれるのを回避することができる。かつて社会心理学者のラザーズフェルドは「コミュニケーションの二段階の流れ仮説」でオピニオンリーダーを媒介とする影響力の重要性を指摘したが、個人的な交流によって組織のあらゆるところから鍵となるオピニオンリーダーたちを引き込み、非公式の変革プロセスに参加させることは重要だ。(図表4)これらの散在するリーダーたちは、部署やチームにいる人望のあつい人々を指す。彼らを見出すには、組織で何が起きているかを知りたい時や特定の専門知識について尋ねたい時に誰のところに行くかを人々に聞けばよい。これらのオピニオンリーダー達の何人かは最終的に変革の支持者になるかもしれない。(私の知る成功したワークスプレイスの変革プログラムには全てサポーターが存在した。彼らは、程度の差はあるが、他者を引きつけるような情熱、ビジョン、エネルギー、誠意、意気込みを持っていた)しかし、これら非公式のリーダーたちが全て新しいワークスプレイス戦略の先導者になるわけではないし、その必要もない。意図するところは、正確な情報で質問に答えられる非公式な変革のサポーター集団をつくることだ。

コミュニケーションの二段階の流れ仮説

図表4:Two Step Flow Model (Katz & Lazarsfeld, 1955)

非公式な変革のサポーター集団をつくるために

- 組織の全ての階層でオピニオンリーダーを発見できるよう意識的に努力すること。

- これらの非公式のオピニオンリーダーたち(管理職の立場にはないかもしれない)は非公式な変革のサポーターになる可能性のある人材の宝庫だ。彼らに手段(たとえば、変革に関する正確な情報をシンプルでアクセスし易い方法で提供し、他の社員との情報共有や話し合いをし易くする)を与え、変革プロセスの推進役になるよう奨励すること。

- 非公式の変革のサポーターたちが足並をそろえて前向きになるようプレッシャーをかけてはならない。正確な情報提供と偏見のない心をもつことだけを依頼すること。

- 見過ごされがちだが、家族、友人、他社に在籍している同じ専門職の仲間なども非公式な変革のサポーターになりうる。家族を変革のプロセスに参加させること。(現場見学に招待する。家庭に持ち帰って子供を含む家族と共有できるような情報を提供する)同様に専門家仲間も巻き込むこと。(プロジェクトについての情報を肯定的な調子で業界のニューズレター、ジャーナルなどに掲載する)

この種の滝のような情報の流れを滞りなく保つために、オピニオンリーダーたちはプロジェクトのゴール、予定、特定の個人やチームや部署の業務プロセスへの影響、現実的なスケジュールなどの情報に精通している必要がある。プロジェクトチームの中核メンバーは、こうした情報を、グループマネージャー、オピニオンリーダー、知識と経験に基づく判断力で尊敬されている人々に説明し展開するべきだ。(図表5)情報の伝達形態は、話題作りのための1枚の図表からネット上で展開する短編の動画チュートリアルまで多様である。

図表5:GEヘルスケアでのオフィス最適化プロジェクトミーティング

働き方の変革を促す情報発信も担っている

社員の質問や不安にその場で回答できるよう準備しておき、3週間や数ヶ月後のミーティングやイベントの時まで待たせないようにするのは、重要な成功要因である。プロジェクトの新しい情報が顕在化した時や必要になった時は、情報伝達のプロセスは再びトップから始まり滝のように流れ落ちていく。自然界の滝と違うのは、情報や懸念事項やアイデアはこのプロセスを上流に向かって流れることもある点だ。質問や課題を投げかける個人やグループは非公式な変革ネットワークを通じてその情報を上に伝えることができる。このモデルの特徴は、情報の管理や普及を詳細な規則で規制するのではなく、小規模の中核的チームに依存して情報の流れを生み出している点である。

社員の参画意識を高める第二のファクターは成果に貢献する機会を提供することだ。我々のほとんどは自分の意見を述べる以上のことをしたいと思っている。(一般的な調査だけの場合は尚更その不満が大きい)自分の意見が変化を生み決定事項に影響を与えたと感じたいのだ。自分たちで意志決定できれば、さらに良い。究極的には広い範囲の人々を巻き込んで意志決定を行なうための唯一の方法は、ワークスプレイスの変革のプロセスに、全員が自分の働き方や働く環境について何らかの直接的影響を与えたり判断したりできるような機会を組み込むことだ。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

◆ 参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。