専門誌OEの連載第7回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第7回-

DOUMA代表

小澤清彦

業務活動に基づくプランニング

オフィスづくりのソリューションとして、それひとつで完璧なものは存在しない。全て相反する事柄の調整がつきものだ。ベンチタイプのデスクは、必要スペースが小さいという点では効率的だが集中、あるいはフレキシビリティーという点で特別有効な訳ではない。個室オフィスは集中や個人同士の会話を容易にするが、コストがかさみ柔軟性に欠け、自然で自由なかたちのコミュニケーションを阻害する。チーム用のクラスターは効率的かつフレキシブルで、共同体意識やコミュニケーションを促進するが、心理的に落ち着けるゆとりがない。ひとつの切り口は、オフィスというものを仕事時間のほとんどを過ごすビル内の物理的場所ととらえずに、電子的な情報交流と物理的な人の交流によってオフィスの内と外を柔軟に結びつける出来事の連鎖ととらえるという考えから始めてみることだ。

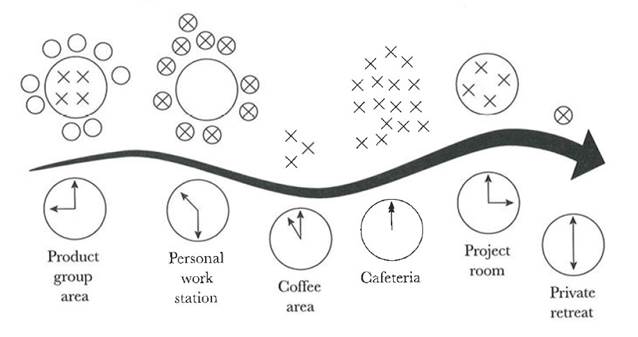

これまでは多様な業務活動のほとんどが単一のワークデスクで行なわれてきた。ワークデスクは、集中作業、思考、分析、情報の検索やメールのチェック、電話、簡易な打合せ、昼食などの活動を一手に引き受けてきたのだ。別の言い方をすると、それぞれの業務活動の特性に応じた環境は用意されていなかったことになる。これに対して、多様な業務環境の一連の繋がりを創造するというプランニングのコンセプトがある。一般にアクティビティーベースプランニング(業務活動に基づくプランニング)と言われる。このコンセプトは、今日のオフィスデザインの主流になりつつある。多様な業務環境の一連の繋がりを創造するというのがアクティビティーベースプランニングの考え方である。この場合、個々の業務環境はそれ固有の行動を支援するようにデザインされている。これは、ゾーニングをさらに奥深いデザイン戦略として拡張する考え方である。当然、オフィス内での移動は当たり前になる。一日の業務の流れの中で、あなたは自分にとってその時行っている作業に最も相応しい業務環境を利用可能なものの中から選択するのだ。(図表1)

多様な仕事に対して多様なしつらえを。業務活動を基調としたワークプレース戦略においては、個々人は1日あるいは1週間の仕事の流れの中で、好みのワークスタイルや、業務の性格、チームメンバーのニーズなどに合わせて働く場所を選択する。

アクティビティーベースプランニングの考え方を歴史上遡ると、すでに1998年にアルコアという米国企業が本社ビルを新しくした際にその萌芽を見ることができる。本社ビルといえば、超高層のアイコニックなビルがしばしば採用されるが、組織のヒエラルキーを排除する経営哲学を持つポール・オニール会長は低層で自然光あふれるリバーフロントにトップエグゼクティブでさえ個室を持たないオープンなオフィス環境をつくりあげた。(写真1: 1998年にそれまでの高層ビルから低層ビルへと移転したときのピッツバーグのアルコア本社。現在の本社はニューヨーク。)

写真1

写真2

ビルをデザインした建築家のマーティー・パウェルは、ビルのどこでも働けるというアイデアを理解してもらうために、基本となるオフィスのサイズは個人のワークステーションの大きさではなく、ビルの延べ床面積、つまり3万平方メートルであると説明したとされる。さらに5年後に実施されたオフィスインテリアの大改装では、今日にも通じる多様なアイデアが試されている。そのひとつは「アクティビティハブ」というものだ。TVモニター、遮音パネル、ホワイトボード、掲示板、タブレット付きアームチェアなど、即興の打ち合わせを促すことを目的とする場がつくられた。(写真2:“activity hub” designed by IKM)

インフォーマルな会話のためには、コーヒーラウンジを利用し、バーやカフェでお目にかかるような小振りの円形カウンターあるいは丸テーブルに並べられたハイスツールに腰掛けて打ち合わせるほうが適当だ。機密事項についての打ち合わせや報告書の閲覧をする時は、食事時間以外の閑静としたカフェテリアを使ったりイージーチェアを2脚調達して、部屋の隅にひきこもったりする。顧客がプレゼンテーションを聞きに来社したときは、最新のメディア技術を装備した内装のすばらしい会議室が使われる。資料の渉猟やインターネットでの情報検索ならライブラリーが相応しいだろう。レポートを期日までに仕上げなければならないときは、邪魔が入らずに集中できる環境のために、ノートPC用のネットワークアクセスがあり、電話のない小さな完全個室を予約するべきだ。オープンとクローズ、フォーマルとインフォーマル、個人とチーム、双方の選択が用意されている。業務活動に基づくワークシステムは、調和的に機能する空間、技術、マネージメントの実践という3者が基本セットである。

究極的にはスペースとは単に不動産の問題ではない。それは、差し迫るビジネス上の挑戦に対応するために企業が持つ希少な資源の全てを使い切るための「場」の創造だ。今日のグローバルなマーケットにおいて、会社として単に存続するだけでなく隆盛を極めるには、最も効果的に知識を開発し活用することが必要だ。そのためには、過去50年から100年にかけてオフィスとして知られてきたものが、知識のネットワークの生成とその最大限の活用による市場での競争優位の獲得という点をほとんど無視した価値観、技術、デザインによって生み出された概念であることを知るべきである。働く場は遠い過去においては生活の場と重なる社会的な空間だった。そして今、知識のネットワークを構築するために、再びそうなりつつある。

しかし、このアプローチには作業に応じて場所を変えるというモビリティの向上と、そうした多様なワークスタイルを個人や部署全体に浸透させるマネージメントの取り組みが必須である。アクティビティーベースプランニングは、会社が真に多様でメリハリの効いた空間を用意しない場合や、与えられた仕事の生産性を最もあげるための場所を、オフィスの内外に用意された多様な環境から選ぶように上司自ら模範を示し、奨励しない場合には成功しない。

写真3

写真4

以下に、アクティビティーベースプランニングが成功するためのヒントを列記する。

- 小規模のオープンな環境を構築すること。知的生産性にとって重要な非公式なミーティングは2名~4名の人数で行われることが多い、小単位のクラスターが創造性を発揮するようなレイアウトを工夫することが重要である。チームメンバーが、非言語的なシグナルを読み取れるような距離感と適度なプライバシーのバランスにも配慮すること。

- 出会いの場にバラエティーを設けること。いくつかは完全なプライバシーを提供し、大声や笑い声、騒々しい議論が許されること。部屋のサイズや視覚的透明性に変化を持たせること。全てのミーティングエリアや会議室がフルガラスの壁で囲われている必要はないが、一般的に考えられているよりも会議の様子が見えることの弊害は少ない。

- 非公式な環境にも変化を持たせること。作業姿勢とグループワークの雰囲気には相関関係がある。ハイスツールとハイテーブル、カフェテリアスタイルのテーブルなどは、インフォーマルな会話を促進するが、それらはソファーやイージーチェアでの会話とはかなり違った口調やメッセージになるはずだ。また、仕事と仕事以外を曖昧に区分することにより、マネージャーや同僚から「公然と休憩している」と見なされる危険を低減することができる。本来は、休息による充電が創造的な仕事には必要なのだが、いまだにデスクに居なければ、仕事をしていると見なさない上司は存在する。

- 進行中の仕事に関するグラフや図面、フローチャートや目標のリスト、達成した事柄の要約などが掲示できるようなパネルや壁をオフィス内に設けること。もし、グループや部門で具体的な製品をつくっていたら、直接関わっていない他の人々に見せられるような展示スペースを作るべきだ。(機密資料などは外部者の立ち入れないエリアに展示すればよい。また、明らかに正当な理由があれば、一般社員も立ち入れないエリアに展示する場合もあるだろう。)

- 高度な情報公開を恐れず、そのことに、積極的に価値を見いだす文化を醸成すること。掲示用の壁を用意しつつ、リーダー自ら率先して情報発信する。

- 様々な日常の行為を潜在的に「行動を誘発するきっかけ」と見なすこと。トイレ、コーヒーコーナー、コピー機やモニターなどを戦略的にまとめることで、人々が自然と集まる磁場が出来る。

- 社員の動線を注意深く配置することで、予定にない即興の打ち合わせが起こる可能性を最大化することができる。人の集まりやすい磁場を持つゾーンを通過したり、傍らを通ったりするように動線を計画することで、人々が互いに出会う可能性は向上する。

- 動線を、速く効率的に人々を通行させるための高速道路のように考えるのではなく、時折近所の人としゃべったり小さなお店に立ち寄ったりできるゆったり曲がりくねった田舎道のように捉えること。偶然出会った人と立ち止まっておしゃべりすることを奨励すること。そのために、立ち話の最中に寄りかかれるような家具を活用するのも良い。(写真3: 即興のミーティングを促す家具)広めの廊下や通常の廊下の所々に打ち合わせをしたり、座ったり、おしゃべりしたりするスペースを設けることで、社員同士がお互いに見えるようになり、会話のきっかけになるアイコンタクトも増える。

- 社員の写真を通過動線上の人のたまり場の側に掲示し、今やっている仕事や専門とする知識分野の簡単な説明をつけることで、通りがかりの人がそのグループなり部署で何が起こっているのかを努力して聞き回ったりすることなく知ることができる。(写真4: IDEOのエントランスにある社員の写真)また、大騒ぎをしなくとも興味を喚起することができる。

- 予定された行事としての会議と非公式の打ち合わせの機会をミックスさせること。非公式の打ち合わせは一体感を高め、より高度なコラボレーションの土台をつくる。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

オフィス改革をマネージメントする – 第8回

◆多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。