専門誌OEの連載第5回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第5回-

DOUMA代表

小澤清彦

知識のネットワーク

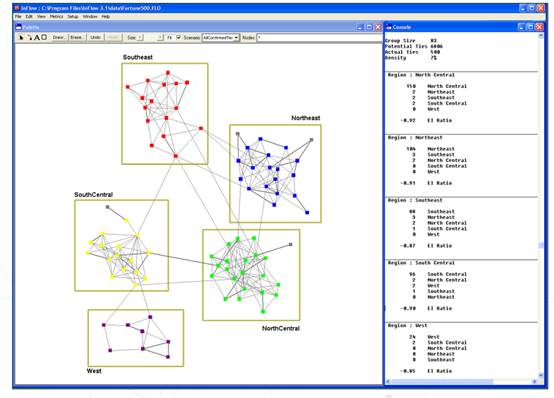

今や知識が最も重要な資産であることを疑う人はほとんどいない。それは、変革のエンジンを動かす燃料であり、荒れ狂うビジネス環境で会社を安定させるものだ。良い人材を獲得することは必要だが、それだけでは不十分である。求められているのは良い人材が継続的に学習し、情報やアイデアを共有し、互いに切磋琢磨することだ。しかし、学習やそれに伴うリーダーシップなどが展開する場所はこれまで看過されてきた。互いに30メートル以内に座っていたとしても、めったに会うことのない人々をどうやって監督したりコーチングしたりできるのだろうか。新人たちは具体的に何処で仕事を学び、熟練者の経験知に触れることができるのだろうか。逆に新人たちが年功者に新しい技術や方法、考え方を教えるのは何処なのだろうか。成功した企業では、毎日、ワークプレイスのあちこちで、公式、非公式を問わず重要な学習が行なわれている。従って、オープンなオフィスであれ、囲われたオフィスであれ、職場環境は今でも大きな影響をもっている。電子的なデータベースにアクセスできることは便利だが、社会的ネットワーク分析の先駆者であるヴァルディス・クレブスが指摘するように「社内の人々が交流することによる効果的な知識の伝搬は付け足しの恩恵ではなく、ビジネスにとって必須のものである。」 (写真1)

写真1:クレブスが開発した社会的 ネットワーク分析ソフトの画面

ワークプレイスのエコロジーやスペース配分は、直接的にも間接的にも知識のネットワークの基本構造を形成する。この知識のネットワークとは、濃密で豊かに張り巡らされた社会的システムであり、人々の学習速度を速め、業務へのより深い関わりを促進するものだ。知識のネットワークは情報の流れとその受け手、その伝達スピードなどを規定し、社員のパフォーマンスや企業のイノベーションに影響を与える。クレブスは次のように述べている。「ネットワーク分析によりわかったことは、イノベーションは交差点で起こると言うことです」知識のネットワークを探求することは、オフィスデザインにおけるオープンオフィスとクローズドオフィスの優劣に関する今もつづく議論を深化させる。この議論は白熱するが、ほとんどの場合限られたワークプレイス戦略の経験によって形成された個人的意見もとづいて行なわれている。本来は知識のネットワークを見据えた論点が必要なのだ。シカゴの先進オフィスを紹介しているCCS(Chicago Creative Office)が知識のネットワークを臨場感のある動画で見せてくれる。

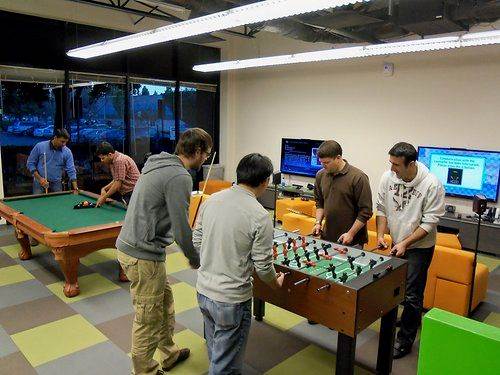

時間が許せば、http://chicagocreativespace.com/the-5-most-popular-videos-of-2014/を参照されたい。グルーポンの本社オフィスの動画で、あるワーカーが「私たちはカルチャービリーバーだ」と言っていたのが印象に残る。(図表1)

写真2-1:チキバー/コラボレーションスペース

写真2-2:昼間からにぎわうゲームラウンジ

写真2-3:Groupon 本社オフィス 設計:BOX Studios 魔法の森/コラボレーションスペース

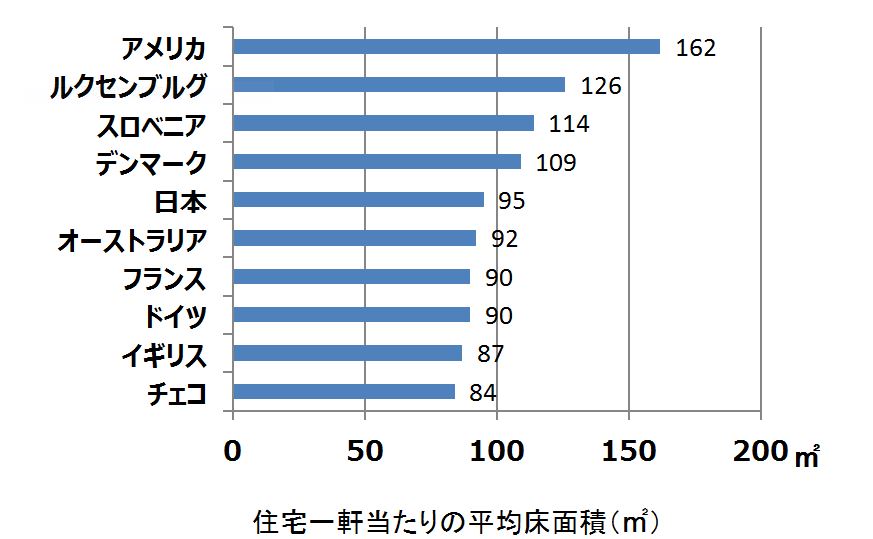

図表1:住宅一軒当たりの平均床面積(㎡)

働き方の多様化とコミュニケーション

完全に孤立して働く人は稀だ。高度の集中業務を行うためにプライベートな個室オフィスを必要とすると思われてきた職種でさえ、事情は違ってきている。某大手コンサルティング会社のオフィスをプログラミングした時、それまで会社が特権としてトップコンサルタントに与えてきた個室オフィスを廃止し、オープンエリアに席を設けたことがある。結果的に業務の生産性は向上した。個室に引きこもってデータを何日も眺め、その後考察にもとづいたレポートを書き上げるというやり方ではもう立ち行かない時代なのだ。素早く変化する予測不能な市場に対応し、迅速な意思決定で競争を勝ち抜くには、チームと頻繁に交流し、情報を共有することが不可欠なのだ。この点を深く理解しているワーカーにとって、プライベートオフィスに押しやられるのは、知的な独房への強制収監に他ならない。

テクノロジーの進歩によって、生産的なワークプロセスにおける社会的側面やそれを支える知識のネットワークへの注目がさらに高まっている。我々は、現実的に何時でも何処でも大量の情報に高速でアクセスできる。今や、オフィスと呼ばれる場所に存在するファイルキャビネットやデスクの引き出しに収納された情報がなければ個々の業務をこなせないという時代ではない。我々の自宅は全体的傾向として広くなっており、インターネットや自社のイントラネットへの接続も可能だ。日本の住宅の平均床面積はフランス、ドイツ、イギリスよりも広く、今日、自宅で働くことは非常に現実的である。(図表3)欧米では約3分の1の就労希望者がテレワークできることを第一の就職条件に挙げている。ワークライフバランスの観点からも働く場所を自立的に選択できることの魅力は増大している。

一方、常にフルタイムで週5日の在宅勤務を希望する人はそれ程多くない。我々が週に何度かオフィスに行きたいと願うのは、そこに特別な機器があるからでも充分なスペースが自宅にないからでもなく、オフィスの賑わい、同僚との交流を求めるからだ。これまで行ってきたオフィスのアクティビティ調査で解ったことは、中間管理職は業務時間の多くを口頭のコミュニケーションに費やしており、地位が上がるほどこの傾向は強まるということだ。そして、このコミュニケーションはほとんどが対面で行なわれている。

写真3:ヤフー再生の立役者 CEOのマリッサ・メイヤー

これらのコミュニケーション行動は業務形態の一環としての重要な意味を持つ。時間を浪費するような交流ではなく、意味のある会話や社会的交流はコラボレーションやチーム活動の効果を上げるための基盤となる。生産的かつ満足のいく社会的な交流は毎朝会社に来る主要な理由になっている。多くの会話は電話やメールで簡単に済ますことができ、事実そうしているが、電子的なコミュニケーションは時折会って話し合う必要をなくすことはない。職場の仲間との交流は、生産的業務プロセスの重要な要素になっている。それは、信頼を築く機会、暗黙の学びや経験知の伝達、明確な方向性の授受、進行中のプロジェクトの適切なフィードバック、理論ではなく実践的に組織の働きを知ることなどを提供する。

2013年2月、マリッサ・メイヤーはヤフーのCEOに就任して半年余りで、次のようなメールを全社に送った。「最高の職場にはコミュニケーションとコラボレーションが必須です。その為には私たちは隣り合って働く必要があります。最高の意思決定やひらめきは廊下や食堂での会話、即興の打合せからやってきます。在宅勤務はスピードやクオリティを犠牲にします。」(写真3)

継続的学習の場を提供する

学習は様々な材料によってもたらされる。形式的なトレーニングや教材も大事だが、普段の会話による情報収集、観察による知識、経験知、個人的洞察などの暗黙知と呼ばれるものは、ほとんどの組織において、最も豊かな知識の源泉となっている。イノベーティブな製品開発の手法を提唱しているロナルド・マシテリは次のように説明している。「暗黙知は意識の表層より深い部分に存在し、一生をかけて経験、実験、洞察、行動によって学びながら蓄積されるものだ。それは、個人的な経験に根ざし、多くの場合個人の視点、信条、価値観によって仕分けされている。」 暗黙知の伝播は人間関係とコミュニケーションに依存している。暗黙知の学習は、日常的にくり返される行動の副産物として幸運な偶然によっておこる。それは、他の人々が様々な状況にどのように対処しているかを見たり、聞いたり、観察したりする能力によるところが大きい。

計画され日取りが決められた会議は、チームや部署の内部および相互の調整に役立つが、今日では、そのほとんどが電子的なコミュニケーション手段を用いて可能になっている。一方、成果の上がる仕事上の関係を生み出すもとになる暗黙の学習は、電子的なコミュニケーションに馴染まない。人々の実際の働き方は、マニュアル、トレーニングプログラム、組織表、業務分掌などで説明しているものと根本的に異なっている。

実践的コミュニティーを支援する

会社の煩雑な手続きをどのように進めるべきか、最も正確な情報を得るには誰にコンタクトすべきか、プログラムを使いこなすための明文化されていないコツ、ある種の顧客への最善のアプローチなど、これらは、非公式の仕事仲間のコミュニティーを通じて学習されるものである。しかし、これらの情報交換は自動的におこるわけではない。この種の学習には「インサイダー」になることが必須である。この意味するところは、学習が仕事に対する抽象的な知識からではなく、真の知識が形成される現場の業務や非公式のコミュニティーへの参加によってもたらされるということだ。

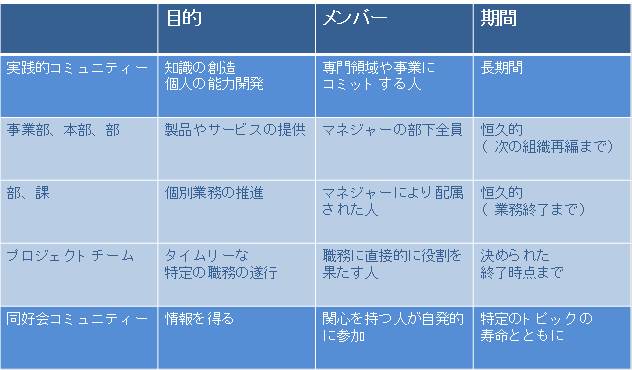

通常会社には公式の組織と非公式の組織が存在する。事業部、本部、部課などは次の組織再編まで恒久的に維持される公式の組織である。またプロジェクトチームも公式の組織だがプロジェクトの完了により解消される。一方、非公式の組織には実践的コミュニティーと同好会コミュニティーがある。実践的なコミュニティーは専門領域や事業にコミットする人々が、プロとしての自己実現や能力開発という目的により交流することで形成される同志のネットワークである。同好会コミュニティーは直接仕事に関係しない集まりではあるが、さまざまな情報獲得のためのチャンネルとして機能する。(図表2)

図表2:社内に存在する公式、非公式の組織写真

図表3

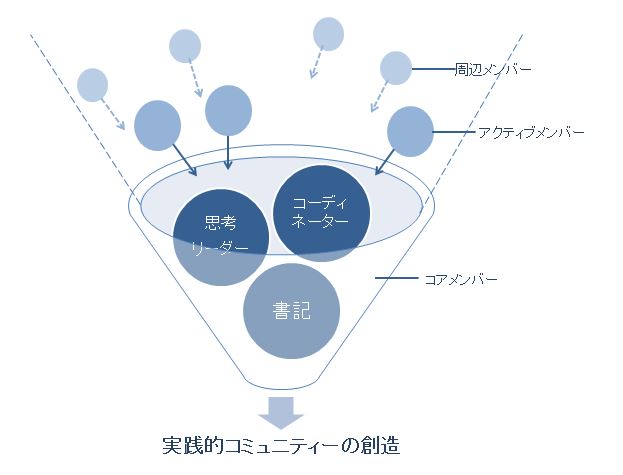

実践的コミュニティーとそこで起こる暗黙の学習は、官僚的ルールやプログラムといったマニュアル的なものではなく、個人的な信頼によって行なわれるのである。この信頼は、本人の意図と性格についてしっかりした判断ができる程に相手を良く知ることから生まれるものだ。各個人は、いったん所属するグループの仲間から信頼されれば、業務を首尾よく行うための必須情報へたどり着くことがより簡単になる。こうしたコミュニティーにあっては、通常、思考リーダー、コーディネーター、書記というコアメンバーが中心となるが、リーダーであっても上司ではなく、対等な関係を目指す。(図表3)

医療の集合知を共有する医師専用サイトを運営するメドピアは最近コンサルティングをさせていただいたクライアントのひとつだが、新しいオフィスに移転後、勉強会というかたちで実践的コミュニティーが自発的に形成されたという話を伺った。共有された企業ミッションとオフィス環境とが好ましい化学反応を起こした好例である。(写真4)

写真4-1:Medpeerオフィス 設計:Gensler コラボレーションスペースで自主的に開催されている勉強会

写真4-2:Medpeerオフィス 設計:Gensler 非公式のコミュニティーを生み出す「場」

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

◆知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。