専門誌OEの連載第3回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第3回-

DOUMA代表

小澤清彦

ワークプレイスという生態システム

前回、ワークプレイスの変革によって取り組むべき課題が、職場環境における不安定性の増大や組織の戦略的ゴール達成など多岐に渡ることを解説し、その解決は単純な観点では実現できないことを述べた。では、どのような観点でワークプレイスの抱える多様で複雑な課題を解決すべきなのだろうか。ここで重要なのは、ワークスペースについて特定のソリューションを推奨することではなく、将来に渡りワークスペースの成否を左右する基本的ワークプレイスの生態システムを開示することである。ワークプレイスの形成に協力する責任のある社内リーダー達は、財務、人事、マーケティング、不動産、そしてファシリティーマネジメントなど組織のあらゆる部門のあらゆる階層にいる。彼らがビジョンを共有しつつそれぞれの課題にソリューションを見出すには、ひとつの解決策が別の問題を引き起こすようなやり方では不可能である。一般に生態システムは、システムを構成する個別の要素が全体最適に調和しつつ個別の目的を達成するという自然界の英知を示唆している。私がワークプレイスの生態システムと呼ぶものは、こうした英知を意味している。

意識するしないにかかわらず、ワークプレイスとは、論理だけでなく、熱意、想像力、そして恐れや不安などの産物であり、ワークプレイスのデザインは、企業の価値観を望む以上の明晰さで表現してしまう。それは、会社のミッションステートメントや企業の価値観といった言葉で表現されたものとは裏腹により本音に近いことが多い。適切な生態システムを包含したワークプレイスは、最も雄弁に企業の価値観を表現する。その表現が究極にまで高まったオフィスは企業のポテンシャルを最大限顕在化させる器となるだろう。

意図したメッセージが表現されたオフィス

ワークプレイスを見かけで判断することはできない。それは、常に思い通り、期待通りに機能するともかぎらない。しかし、意図する、しないに関わらずオフィスで目に付くモノは環境的なメッセージを発信しているもの事実だ。「社員を大切にする」というモットーを掲げる会社は多いが、粗末で薄汚い休憩室やどれも同じワークステーションで埋め尽くされた無機質で画一的な巨大オフィスフロアーによって、無意識に全く逆のメッセージを発信しているオフィスは珍しくない。一方、意図したメッセージとしてオフィスに企業の価値観が表現されるならば、そこには適切な生態システムが息づいている。それは多様な課題に解決をもたらす「場」を形成する。

志を持つこと

オフィスで長時間椅子に座り続けることによる慢性疾患の影響が話題になっているものの、一般的に今のオフィスが我々の日常的健康を損なうほど過酷なことはなく、オフィスワークを行う場所が危険を感じさせることなど皆無である。しかし、オフィス環境が、より活力を与えてくれることもまれである。一般的には、オフィスは我々をひどく退屈させる。個人としても組織としても、我々は、こんな不毛なオフィスに満足する必要はない。なぜなら、我々の知るオフィスを継承する必要などなく、当然作り直すことができるからだ。想像力を持って、仕事とワーカーの生態に根ざしたデザインを行うことで、単に危害を与えない以上の場所をつくることができる。その第一歩として我々は大志を抱かなければならない。オフィスとは今も昔もこういうものであるという固定観念がオフィス変革の最大の障害となる。

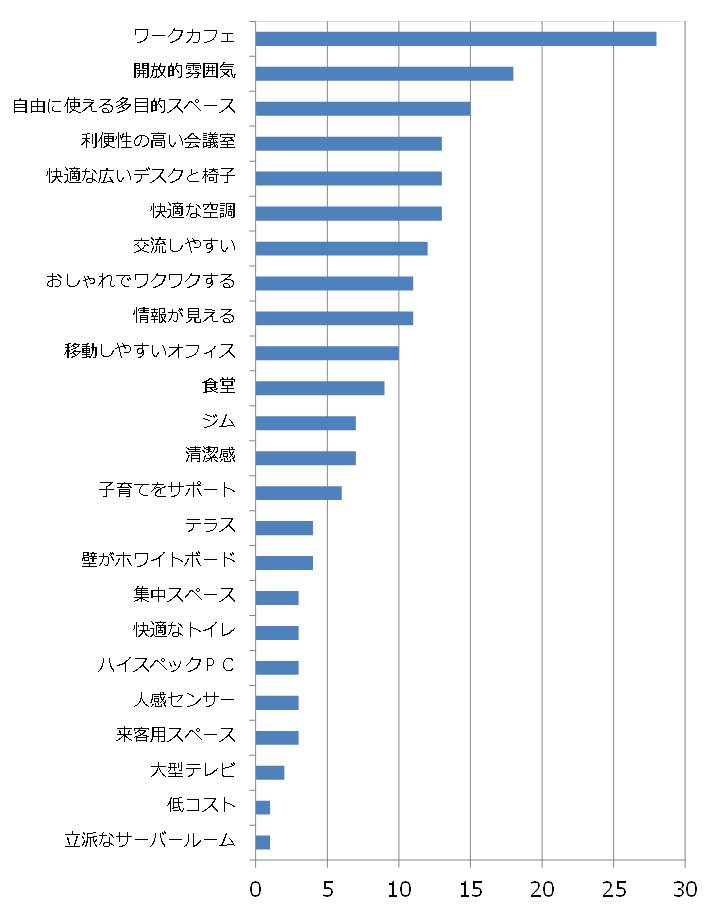

働く場が健康的な生態システムの一部であることは最低条件である。そこでは個人、チーム、組織が、単に生き延び生産的であるだけでなく、快活に働いていなければならない。私がコンサルティングを行う時には、先ず、理想のオフィスについてのブレーンストーミングをする機会を持つことにしている。こうしたセッションを行う理由は、具体的なオフィス環境のアイデアを得ると同時に、オフィスへの志を共有することである。自由に発想することを許されたアイデアは毎回多岐に渡り、堰を切ったように出てくる場合が多い。(図表1)それらは業務に直接関係する機能だけでなく、生活の場としてのオフィスを豊かにするアイデアも含まれる。この事実は、どんなに素晴らしい機能が提供されても、それ以上の何かを働く場に求めている証拠である。

図表1:【理想のオフィスに求めるものについてのコメント集計事例】

不均衡を変革のチカラに

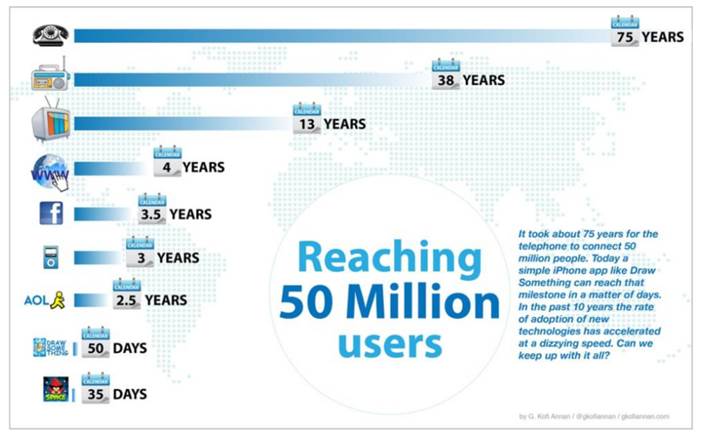

オフィスの変革を実現するには社員の志と同時に、今日の会社組織をとりまく状況を理解する必要がある。最先端の情報技術は我々の生活を日々変化させ、不均衡へと導く巨大な力となって押し寄せている。電信の発明から、20世紀初頭の電話の発明に至り、遠距離コミュニケーションの能力は飛躍的に加速された。五千万人をネットワークするまでの時間を見てみると、電話では75年かかったが、iPhoneの某ゲームソフトは35日しかかからなかった。(図表2)

図表2:【5000万人をネットワークするまでの時間比較】

写真1: フランク・ダフィー

英国の建築家、DEGWの創設者。

オフィスデザインやワークプレイス戦略の世界的権威。

携帯電話、タブレットPC、インターネットは時間と空間のバリアーを排除したかに見える。我々はどこでも簡単に驚異的な情報にアクセスでき、働くことができるのだ。働く場を計画し、デザインし、管理するには、我々が実際にどう働いているかという、その実態をつかまえなければならない。DEGWの創設者でありオフィスデザインやワークプレイス戦略の世界的権威フランク・ダフィーは組織理論のルネッサンスにも関わらず、「圧倒的多数のオフィスビルは、オフィスデザインが始まった当初のままの状態である」と指摘している。(写真2)大方のオフィスではワークスタイルの変化と物理的環境のギャップが生み出す捻じれは未だ顕在化しておらず、大規模な地殻変動を生む潜在的なエネルギーとして開放されるのを待ちわびている。

なぜ、ワークプレイスの変化はこうも遅いのか?

フランク・ダフィーは、ワークプレイスの計画、デザイン、管理についての変化が遅い理由は、大方の管理職がいまだに次の事柄を信じているからだと指摘している。

・ ワーカーは常に見張られていなければならない

・ 組織の地位はより大きなスペースとより良い家具で示されなければならない

・ 部署やオフィス機能は分割して配置されなければならない

・ ある程度独占的に情報の流れはコントロールされなければならない

・ 「職場にいること」の方が、「職場にいないこと」よりも良いことだ

・ 家庭と仕事は相容れないものであり、通勤は人間にとって自然なことである

我々は21世紀に生きているが、多くの会社組織は仕事とワークプレイスに関して19世紀的考え方を踏襲している。テクノロジーおよび家庭・仕事・社会に対する姿勢の劇的変化にもかかわらず、これら古い暗黙の価値観は組織内で展開される出来事の背後で見え隠れしている。以下のダフィーの洞察は未だに殆どのオフィスに当てはまる。

インターネットの時代、知識社会の曙を迎えている現在、全ての社員が週に5日間、9時から5時までじっとデスクに座って働くことを前提としたオフィスに満足していることは奇妙なことである。このオフィスのモデルは工場なのだ。作業長は、文盲に近い労働者をはた織りや旋盤で働かせるために時間厳守を徹底させなければならなかった。ベルが鳴れば作業開始の合図。サイレンでその日の作業は終了。・・・規則に縛られた解決策を次々と繰り出すのが、オフィスデザインの規範となっていった。(写真2)

写真2: 19世紀の工場。 今日まで続くオフィスの原風景

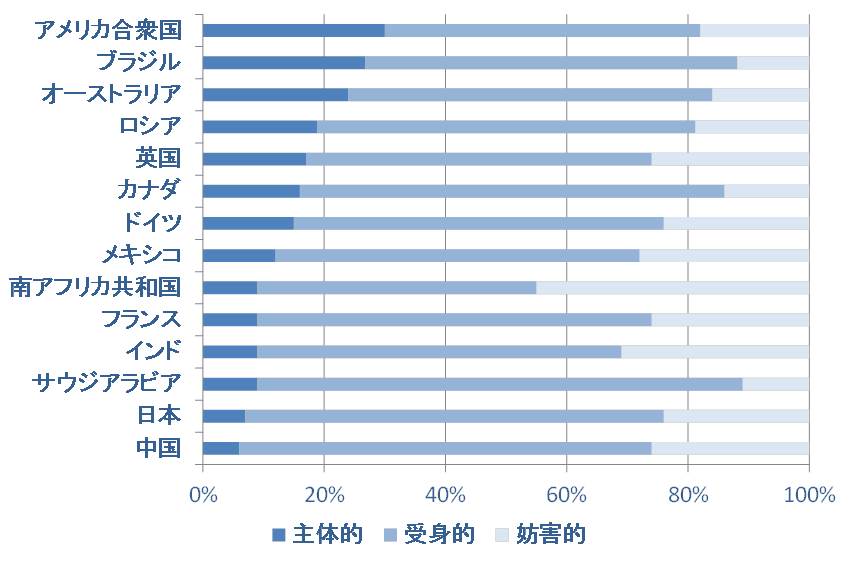

19世紀的考え方を持った組織のリーダー達が、より健康的で魅力的かつ起動的な働き方への進化を鈍らせてきたことは事実だが、現代の情報コミュニケーション技術の可能性と人々が技術を受け入れるキャパシティーにもミスマッチが存在し、業務効率の向上をもたらす変化といかなる変化にも露骨に抵抗しようとする心情にも衝突が見られる。2013年にギャラップが発表したワークプレイスの現状報告によると、仕事に打ち込んでいない従業員と意図的に仕事を妨げている従業員の数を合計すると世界の先進国14か国の平均は87%になるそうだ。さらに国別の統計でみると、日本は93%と最低の部類である。ギャラップの調査で仕事に打ち込んでいる社員とは次のような創造的なワーカーであると定義されている。(図表3)

図表3:【各国オフィスワーカーの仕事への取り組み姿勢】

「企業の成長と収益を実現するため、新しい製品やサービスを生み出し、新しいアイデアを創造し、新規顧客を開拓し、イノベーションを起こす熱意ある前向きな社員」

このレポートは生産的に働く能力を根本的に過小評価してしまったことによりどんな失敗をしたのかを明らかにしていると同時に、求められる人材を活かすワークプレイスを創造することの可能性と緊急性を示唆していると思われる。アメリカ合衆国の仕事に打ち込んでいる社員の割合は日本の4倍以上なのだ。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

◆企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。