代表の連載が専門誌OEで始まりました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第1回-

DOUMA代表

小澤清彦

はじめに

オフィスのプランニングやデザインが多少なりとも業績に影響があるということは、本誌の読者にとっては周知のことだと思う。業務環境が社員の満足度や生産性に影響するという発想もしかりである。情報、コラボレーション、イノベーションなどが決定的な意味を持つナレッジワーカーの時代にあっては、オフィスにかけるコストを節約しても社員相互の交流を阻害する結果をもたらすならば業績への悪影響から会社の危機を招くことにもなりかねない。ほとんどの会社で、ファシリティコストは給料に次ぐ大きな支出であることを考慮するなら、経営のトップから始まって、ファシリティ、不動産、総務、人事など全てのマネージャーは現実のワークプレイスがどのような生き物であるかを理解すべきである。こうした主張は既にある程度の市民権を得ている。では、何故これほどまで市場環境や働き方が変化している中で、オフィスの変化は緩慢なのだろうか。

全ては四半世紀前に達成されていた

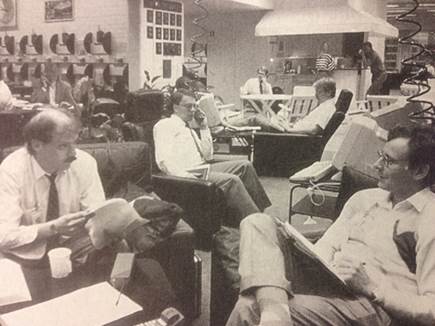

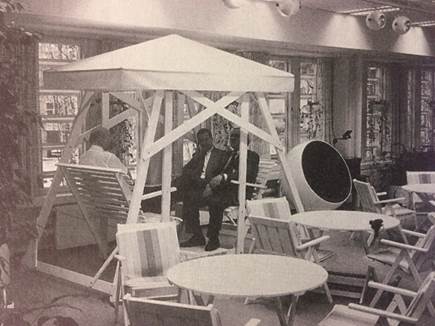

1988年に竣工したデジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)のフィンランドオフィスを見ていただきたい。(写真1)ドットコムビジネスのコンセプトが浮上してくる遙か10年ほど前に、腰掛け式のブランコ、革張りのリクライニングチェア、装飾された噴水から聞こえる水しぶきの音、鮮やかに塗装された壁画、観葉植物、無償で提供される食事などが、業界内外の先端企業における会社の概念を再定義した。その原動力は最新の流行に乗り遅れまいとする皮相的なものではない。

多様なオープンミーティング

ブランコで打ち合わせ

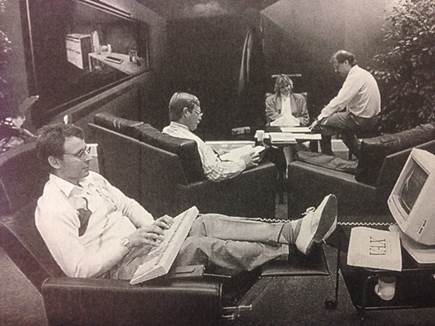

リクライニングチェアの執務席

壁にはコードレス本の充電器が並ぶ

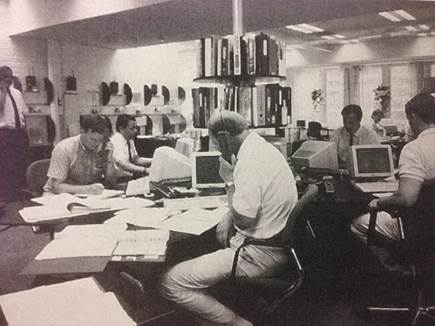

デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)

1988年施工のフィンランドオフィス

ワークスタイルに目を向ければ、一部フリーアドレスが採用され、オフィスの何処でも使えるコードレス電話を導入し、集中室、電話室、会議室などへのアクセスを容易にすることでアクティビティに応じた場を自由に選んで働くことを可能にした。その他のアメニティには、社員やお客様用のサウナまである。固定席にしないオフィスエリアを一部導入することで、全体としての必要スペースが削減され、ファシリティコストは約30%節約された。しかも、このオフィススペースの25%は従来であればリラックスやリクリエーションの場として分類される機能に使われている。このオフィスがもたらした売り上げや業績に与える影響は期待を上回り、生産性は30%向上、優秀な人材はこの企業で働くことを希望した。

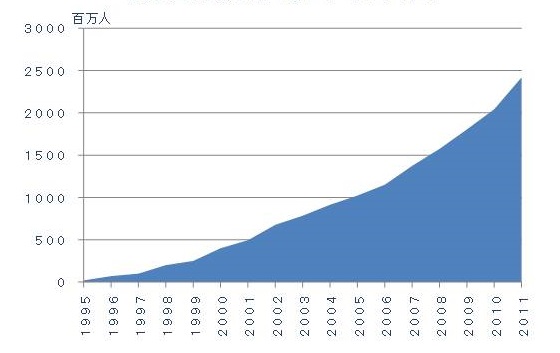

世界のインターネット人口推移

世界人口の3分の1がネットでつながっている

IT環境とオフィス環境:25年の変化

さて、この斬新なオフィスが完成したのが今から25年も前であるという事実は、大いに考えさせるものがある。何故なら、現状ではまだほとんどの企業でDECのフィンランドオフィスで実現されたようなオフィスの恩恵を享受するには至っていないからだ。我々が良く知るように、90年代初期のIT分野を中心とする突然の技術革新を含むこの25年間は、それまでの人類の歴史全てと比較しても遜色ないほどの大きな変化があった。すでに3年前にインターネット人口は世界人口の30%を超えており、2005年の1年間につくられた情報は過去5000年の人類の歴史で生み出された累計情報よりも多いという分析もある。

今日、ITのインフラは働く場所の選択肢を著しく拡大させている。その進化の軌跡を考えれば、オフィス環境はより広範囲に変貌してしかるべきだ。にもかかわらず、こうした変化を受容した新しいオフィスのカタチは未だに比較的少数の一握りの企業に限られている。DECのオフィスは、人々にいつ何処でどのように働くかについて幾つもの選択肢を与えることの価値というものを、認識し奨励する考え方に基づいた高度に多様な場であった。このワークスペースはより少ない資源でより多くの達成を首尾よく実現し、成功を収めたと言える。しかし、ほとんどの会社が一時的熱狂や流行の範疇を越えて、新しいワークスペースデザインの戦略を自分たちのビジネスの隅々にまで浸透させることをしなかったということだ。未だに「フレキシブルな」業務活動のためという名目を掲げつつも、実質はコスト削減を目的とする退屈で画一的なグレーのオフィスが大勢を占めている。オフィスを経営戦略上の効果的なツールとして活用するにはどうすべきか。ワーカーのモチベーションを高め、より創造性を刺激しコミュニケーションを活性化するという課題を見据えた時、オフィス環境の重要性が今後さらに増していくことは疑いの余地がない。その為のオフィスストラテジーについて、そのほとんどのソリューションが既に90年代に示されていた。この25年間のオフィスとITの進化を比較するとき、ウサギとカメの寓話が思い出される。コードレスホンが最新技術であった時代に今日でも充分通用するオフィス戦略が示されたにも関わらず、最初はカメの歩みだったITはあっと言う間にオフィスを置いてきぼりにするほどの進化を達成した。

成功事例模範のオフィスづくりの過ち

知識と行動のギャップ

ひとつのビジネスモデルが未来永劫の成功を約束するというケースが存在しないことだけが確実な不確実性の時代にあって、企業の変革は必須の課題となっている。そして、多くの研究者が企業変革の試みが失敗する原因を考察してきたが、そこから導かれた知見のひとつに、問題は知識と行動のギャップに存在するという指摘がある。オフィスの変革についても、この考察は当てはまると思われる。既に見てきたように、オフィスの斬新なソリューションが飛躍的な業績向上を生んだ事例は、四半世紀前から情報として知られていたが、それを自らのオフィス戦略として実践することは一般化していない。真にオフィスの創造を実践するためには、単に成功した事例を知り、その表層を真似るだけでは不十分である。組織行動論の世界的権威であるスタンフォード大学のジェフリー・フェファーとロバート・サットンはその著書「The Knowing-Doing Gap」のなかで、知識と行動のギャップを埋めるガイドラインとして最初に次のような指標をあげている。「哲学が重要、Howの前にWhyを問え」オフィスづくりのWhyとは、その企業のビジョンに他ならない。

オフィスを企業文化から考察すること

通常、オフィスが紹介される時には、最終形としてのデザインやデスクレイアウトに関心があつまりやすいが、そこへ至るプロセスや背景となる組織文化への考察がオフィスづくりと開設後の活用の成否を決めるといっても過言ではない。従って、ワークプレイスのコンサルティングはオフィスの機能を検討する以前に、企業文化やワーカーの意識や行動様式を把握することから始まる。企業文化、意識、行動様式に共通するのは、いずれも無形資産であるという点である。カタチの無いものを把握すること。そして、そこからあるべき行動を構想しオフィス変革へとつなげるメソッド。この欠如が、25年間オフィス環境の緩慢な変化を放置する原因であったと考えている。企業文化の目指す方向性、どのような価値観を企業として大切にしたいのか。そうした視点からオフィス環境を見直すというプロセスを抜きに、いきなり他社で成功したソリューションを持ち込むことは効果がないばかりか無謀でもある。フリーアドレスやオープンオフィスなどの施策の失敗事例を挙げて、そのソリューションが間違いであるというのは、あまりに早計すぎるが、そうした判断がオフィス変革の芽を摘んでいるというケースは意外に多い。(最近のオープンオフィスはむしろコミュニケーションの質を落とすといった議論など)

当然のことながら、単一のワークプレイスのソリューションが完璧であることはない。会計事務所、製薬会社、銀行など何百もの他の業種は多岐に渡るプレッシャーに直面しており、多様なソリューションが求められている。企業の中でも会計、人事、マーケティングの担当者は、間接部門とは言え、みんな同じ型の人間ではない。今日ほとんどのオフィスでは、全ての種類の人々を同じ業務環境に押し込めて身を入れて仕事するよう告げている。これは、軍隊のように規律と画一性を重視する目的が明白な組織であれば上手くいくだろう。しかし、高度に予測不能なビジネス環境に対応するためには、ワークステーションからオフィス全体の構成にいたるワークスタイルやワークスペースの多様性から生まれるより多面的なソリューションによって、企業のパフォーマンスは向上する。こうした多様性は、今日のほとんどの企業でワークスペース戦略の基本となっている標準化とユニバーサルプランニングに逆行する。これからのオフィスづくり関わる人々は、ワークスペースの多面的ソリューションが生物学で論じられている生物多様性の価値に呼応しているという認識を持つべきである。種の存続や生態学的システムに対する最大の脅威は豊かで多様な遺伝子プールの不在であり、企業という種の存続において同様のことが言えるのだ。

【facebook】娯楽空間とオフィスの融合

【Google】のスイスオフィス

ブランコでの執務

複雑な組織の生態と微妙な組織的現象の多様性の間に単純で直接的かつ正確な関係性を示すことは困難ではあるが、適切にプログラミングしデザインされたスペースは社員に活力を与え、モラルの向上と社会的関係や交流のパターンに好ましい影響を与える。ワークスペースへの投資をファシリティに対するものではなく、組織に対するものであると捉え、企業変革の契機とする会社が増えることを期待しながら、これからの連載で、効果的なワークスペースの根底にある価値観や原則や論理をご紹介していきたいと思う。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

◆何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。