専門誌OEの連載第6回が掲載されました

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第6回-

DOUMA代表

小澤清彦

個人とチームのパフォーマンスの均衡を保つ

もしも、個人の生産性とチームの効率性を同じコインの両面として見なすならば、知識のネットワークの価値は明確である。個人は勿論のこと、チームにおいてはなおさら、情報の自由な流れが重要である。なぜなら、アイデア、専門知識、特別な技術の共有、タイミングのよいフィードバック、目標や目的に対するコンセンサス、最善の方法の明確化と迅速な周知徹底、同僚の問題解決への援助など、これら全ては、判断、裁量、公平性、専門知識といった資質を信頼できるほどに相手を充分知ることから生まれるからだ。近くで働く人々を小さいグループとして構成することによって、これらのことは可能となる。

ただし、小チームの環境にも緊張が生じることは事実だ。我々は、一緒に仕事をする人すべてが好きなわけではない。Eメールや携帯電話、インスタントメッセージング、デスクに居ながらのテレビ会議といった技術の進歩にも関わらず、我々は微妙なメッセージを伝える必要のある場合、フェイスツーフェイスのコミュニケーションに依存し、そのほうが好ましいと思っている。それは、ブレーンストーミングであったり、勤務状況のフィードバックであったり色々だ。小規模のチーム用のクラスターはこの種の交流を最も促進する。ここで重要なのは、社員というものが常に仕事をしているべきであり、おしゃべりやつきあいなどは仕事ではない――といった考えを捨てることである。

写真1:ナイキ、シスコ、マイクロソフト、ポケモンなどのブランド戦略を手掛けるPOPのシアトル本社 /タッチダウンスペース

別のやり方には、機能的ゾーニングがある。それは、部署を無視して、特定の業務のかたまりでグルーピングする方法である。例えば、短時間だけオフィスに立ち寄る社員は誰でも利用できる「タッチダウン」と呼ばれる場所をフロアーに用意する。(写真1)

そこでは、比較的大きなカウンターテーブルに様々な業種の人が集まりEメールのチェックやチャットなど、皆同じ作業に没頭して仕事の遅れを取り戻そうとする。もし、彼らがレポートを書いたり、データを分析したりという集中作業をしたい場合には、同じフロアーにある別の場所、「クワイエットスペース」へと移動する。(写真2)そこは、必ずしも壁で囲まれた個室群である必要はない、音響的プライバシーを、そこで働く人々が電話の使用や他の人と話すのを控えるというルールによって守ることも可能である。

写真2:世界中のユニークな宿泊施設のネット予約サービスを展開しているAirbnbの サンフランシスコ本社 /クワイエットスペース集中のための場は高い壁がなくとも活動領域でゾーン分けし、 静粛ゾーンでは話したり電話したりしないという「行動規範」を守ることで達成できる

ゾーニング

小規模クラスターの原則を守りつつ注意深く活動と機能をゾーニングすれば、オープンなチーム環境において排除すべき会話の雑音を緩和することができる。ソフトウェアの開発者または弁護士をマーケティング担当者の横に話し声が聞こえるほど近く配置するのは、業務の生産性を阻害することは容易に想像がつく。

基本的には密接に関連する者同士を結びつけるゾーニングの方が、理にかなっている。例えば、ソフトウェアの開発者同士や人事の担当者同士を隣接させるというやり方だ。一方、機能横断型のゾーニングには工夫が必要である。例えば、エンジニアとマーケティングの担当者を混在させ相互理解を促進させようとする場合など、有効なのは、異なる部署のクラスターを混在させるというやり方だ。つまり、3~4人のエンジニアのクラスターと3~4人のマーケティングのクラスターを隣接させるのだ。これによりひとつの部署内での専門知識の交流と同時に業務上影響のある他部署との交流も図れる。

同じ場所に配置することは、互いの業務内容をより理解し合い、互いにとってどうすれば役に立つのかを知る手段と見なされている。ただし法律の担当スタッフは自分が機能横断型グループの唯一の弁護士として、一人だけ異動させられると、やる気を失う。この場合、会社は、その弁護士に他部署の場所を確保する時、その場所で週の何日か働くとしても、自分の部署にも席を持ちたいというといことを理解しなければならない。このアプローチは定例化した1~2時間の会議よりも他部署に設けられた席で他部署の人々と定期的に働くことに価値があるという認識に基づいている。しかし、それは、自部署の同僚と働く利点を犠牲にして行われるべきではない。

個室オフィスの未来

写真3:グーグル/ベンチャーズのウォールーム

情報の流れや知識のネットワークが中心的役割を果たしている今日の組織において、個室オフィスの存在意義とは何であろうか。今や個室オフィスの魅力はとっくに色褪せてしまっているように見える。一人用個室で働く人がオープンオフィスで働く同じ能力の人よりも生産性が高いという説得力ある証拠をみたことはない。既に2002年の時点で、ソフトウェアの開発チームをスタディーしたミシガン大学の研究者は、先駆的なフォーチュン100の企業に対するフィールド調査からの客観的データ(自己申告ではなく具体的成果物にもとづく)を基に行われた分析により、ソフトウェアのコードを記述する作業の量と質において、個人のワークステーションで働く人よりも「ウォールーム」と呼ばれる部屋にチームで集まって仕事をするグループの方が、2倍近い生産性を発揮していることを発見している 。(写真3)これは、チームのスペースで、コミュニケーションやプログラマー同士の交流が自由に行われていることに起因しているが、この調査結果を単にソフトウェア開発だけに当てはまると理解することは個室オフィスの未来を見誤ることになろう。

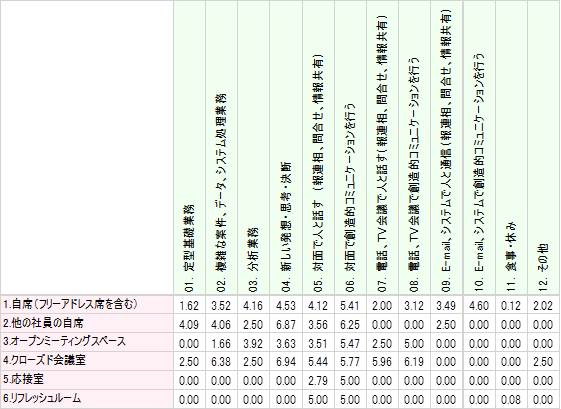

オフィスの内の場所とアクティビティに対する知的生産性の自己評価を集計すると、自席でのアクティビティは定型業務が多く、生産性は低い。一方、交流の場におけるコミュニケーション行動の生産性は高いのが通例である。

相反する要求に調和をもたらす

チームワークのためにつくられた小さいクラスター状のオープンなデスク配置には業務活動に基づくワークプレース戦略の一環として数え切れないメリットがあることは事実だ。より高価で柔軟性に欠ける個室オフィスは交流を阻害し、暗黙知の学習をほとんど不可能にする。しかし、どの業態のどの階層においても自分のための完全に囲われた個室オフィスを持つことを望む人は存在する。社員個人の希望と、(個人だけでなく)チームや組織への恩恵を同時に満足させることは、簡単に答えのでない非常に扱いにくい問題であり、この相反する要求に調和をもたらすソリューションには単一の正解が存在しない。

ステータスとしての個室オフィスの終焉

与えられるオフィスの広さやそこからの眺め、内装の仕上げ、家具などは、チーム内、部署内、あるいは会社全体の中での地位を自他共に示す環境的なメッセージである。友人や家族や仕事上の同僚などが自分に対して抱くイメージは、何処で働き、どんな職場環境を与えられているかによって形成される部分がある。これら他者の抱くイメージが、逆に自分自身の個人的、職能的アイデンティティーに影響を与える。誰が個室オフィスを持っているか、誰のオフィスの眺めが最高か、また誰が最新の家具を使っているかといったことに深い感情的反応が起きたり、本気で口論が始まったりするのを見れば、スペースなどそれほど重要ではないというのは嘘だということが解る。穏やかで充分話のわかる男性あるいは女性でさえ、せまい個室オフィスから一般席に移動させられた場合に、感情的反応が起こる場合がある。

【オフィスの場所と行動における知的生産性評価

(10段階)】

我々は皆仕事の成果や社内の立場を認めてもらいたいと思っている。使い勝手の観点から個室オフィスを求めてはいるが、その中身はむしろ感情的な理由による切望である。我々は「集中するためには個室オフィスが必要なのです」と言ったり、「自分は個室オフィスに関心はないが、クライアントからは個室オフィスを持っていると思われているし、逆に個室オフィスを持たないとクライアントから軽く見られてしまうのです」と言ったり、あるいは「自分は他のクライアントのために働いている同僚に情報が漏れないようにする必要があるのです」と言ったりして個室オフィスを正当化することはあっても、社内での自分の地位やステータスを理由に個室オフィス獲得の戦いに臨むことはほとんどない。

人々が公には個室オフィスの獲得を実用的な観点から正当化するのは、自分たちの貢献を認めて欲しい気持ちと裏腹に、地位やステータスに伴う特権の行使について躊躇する感情を持つためだ。身分の違いは存在しない、あるいは重要ではないというふりをする必要はないし、すべきでもない。それらは、存在し、重要である。しかし、こうした地位と特権を扱う方法として、反射的に個室オフィスを持ち出すのは、コストがかかりフレキシビリティーや情報の流れを阻害することを知るべきだ。

個室オフィスを与えることは、社内の地位を認める唯一の方法ではない。優秀な人材に魅力的なプロジェクトを担当させたり、多くの責任を任せたり、部下やチームメンバーを選ぶ機会を与えたりすることも、昇進や給与やボーナスやストックオプション同様、地位を認めることになる。これらは、社員に次いで最も高価な経営資源であるオフィススペースに依存しない方法である。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

◆チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。