専門誌OEの連載第2回が掲載されました。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

-第2回-

DOUMA代表

小澤清彦

オフィス変革の直接的要因と潜在的課題

通常、オフィス変革のプロジェクトは、外的な要因によって始まる。つまり、業務拡大、オペレーションの統合、新たな商品・業務・地域戦略、合併、買収などである。一方、経営トップが現状の改善や新たな働き方の導入を奨励したり、組織のあり方や価値についてメッセージを発信したりするという内的な要因によって、ワークプレイスの改革を行うことも稀にある。いずれにしても、ワークプレイスの変革は、それが新しいビルへの引越しであれ、ひとつの部門の改修であれ、組織とその構成員に多大なインパクトをもたらすことは確かである。我々のほとんどは、オフィスで働いているわけだが、オフィスの物理的環境ほど身近で思い入れの深いものはないだろう。

オフィスづくりは、組織文化やワーカーの意識、ワークスタイルといった企業にとっての無形資産を分析し考察することから始めなければならないというのが、前回の主旨であった。その最大の理由は、ワークプレイスの変革には、以下に述べるような手強い課題への取り組みが必要となるからだ。オフィス変革の直接の原因が何であれ、これらの課題を無視することはオフィスづくりの成功にとって致命的だと思われる。

不安定性の増大

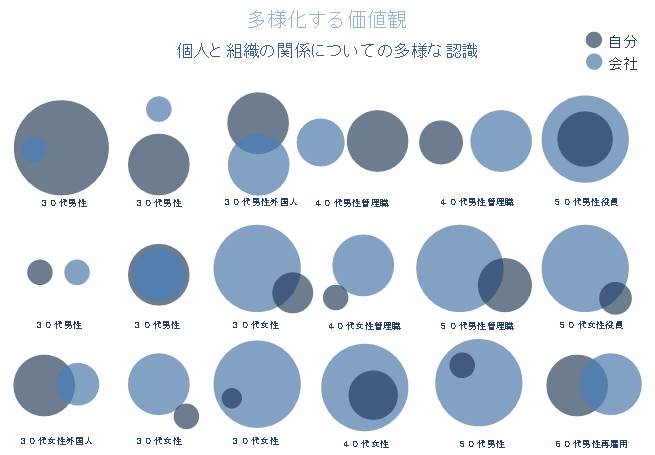

21世紀のビジネスは曖昧さと不確かさとリスクを孕んでいる。この不安定性はスペースプランニングの現場の課題から企業のアイデンティティーや社員の忠誠心といった領域にまで及んでいる。特に、社員にとっては定期採用の崩壊、リストラによる雇用不安、社内教育の希薄化、組織の頻繁な改編によるストレス、業務の多様化とITによるコミュニケーションスタイルの変化などが近年同時に発生したことにより、組織の中に良好な関係の質が育たない状況がある。これらが社内の一体感喪失と組織の不安定化を助長している。ある企業で組織と自分の関係を図形で表現してもらったところ、あまりにバラバラであったため驚いた経験がある。(図表1)

図表1:多様化する価値観

その後の調査により、これは特異なケースではないことが解った。ワーカーを世代ごとのグループで類型化することが流行しているが、ITリテラシーなど表面的なスキルやワークスタイルについては有効であっても、組織と自分の関係という最もベーシックな認識については、類型化できないほど多種多様である。この現実を前提として組織の効率性を追求するには組織の戦略的ゴールを目指すなかで一体感を醸成することが求められる。

組織の戦略的ゴールからの発想

限られた経営資源をその最大限の可能性まで使い切るために、意志決定者は短期および長期のスパンで何が本当に組織にとって重要であるかを知らなければならない。より迅速な意思決定を可能にする組織、部門間のコラボレーションを促進する組織、スキルの伝承や人材育成を促進する組織、マーケットに敏感に反応する組織など、組織の戦略的ゴールは様々である。しかし、これらのゴールはプランニングやワークスペースのマネージメントを扱う際に見失われることが多いのも事実だ。ファシリティー担当者は、経営トップからのファシリティーコスト削減の要求と現場のワーカーからの苦情を同時に聞き入れるという「今そこにある課題」の解決に躍起になっている。本来は組織の戦略的ゴールに悪影響を及ぼすコスト削減は再考すべきであり、変革の痛みから来るワーカーの苦情には正当な反論と説得を試みるべきなのだ。

包括的ソリューションの必要性

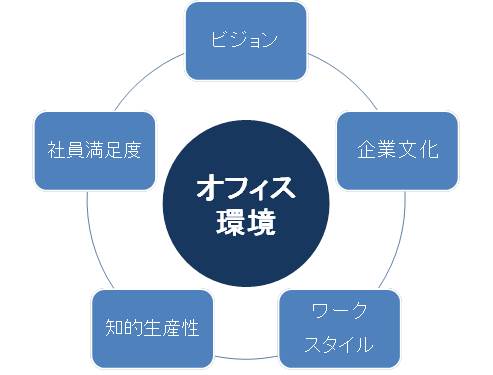

戦略的ゴールを達成するためのソリューションを検討する上で最も重要なのは、ワークプレイスに関する全てのこと――社会的、文化的、そして物理的側面など――は、互いに関係しているという全体性の認識だ。ひとつの分野での変化はしばしば予想外の影響を他の分野に及ぼす。例えば、未だに日本の会社の9割以上は執務エリアにひな壇席を設けているが、ひな壇席の在席率は数パーセントという場合も少なくない。しかし、オフィスの空間効率を考えてひな壇席の廃止を提案すると、管理業務がやりにくいという理由で抵抗を受けるケースが多い。この場合、管理業務の目的、その為のマネジメントスタイル、役職のステータスをどう表現するのか、といった課題を包括的に考える必要がる。実際、ひな壇席を廃止しコミュニケーションの場を増やしたソリューションが、空間効率だけでなく、当初のアレルギー反応を引き起こした従来の働き方への執着をも断ち切る効果を生むことも珍しくない。(図表2)

図表2:オフィス関係に包括的な影響を与える要素

オフィスが社員の生産性にあたえる影響の認識

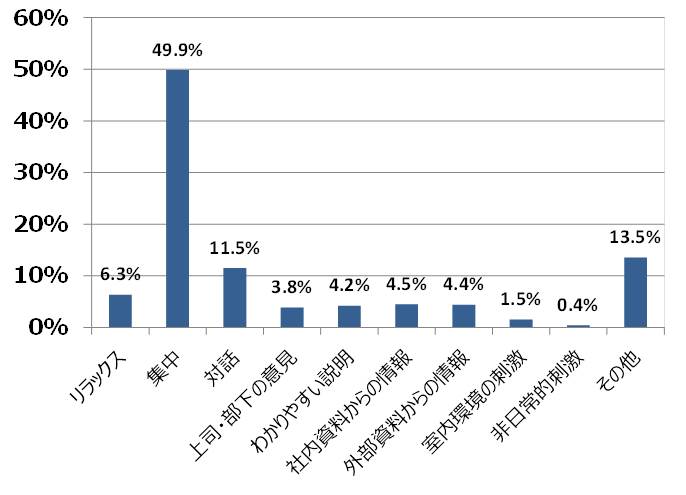

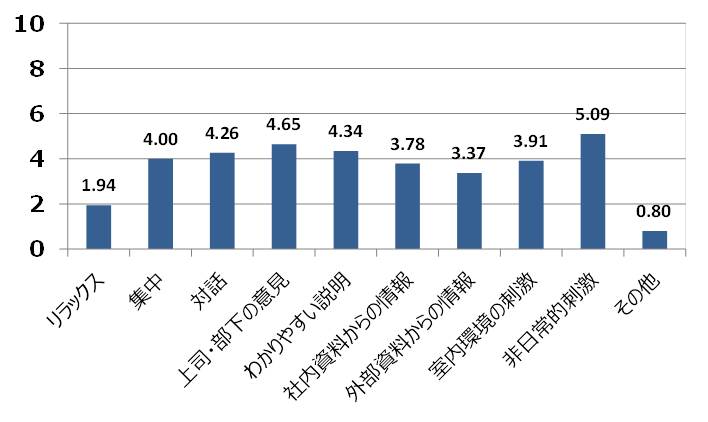

マネージャーはファシリティーに関して単に短期的なコストとその節約にだけ注目する傾向がある。しかし、ワークプレイスが企業全体に与える付加価値を理解するには、人々の能率や効率を著しく改善する効果やブランドを強化して最高のスタッフを糾合し定着させる効果など、最大の経営資源である社員のパフォーマンスに与えるオフィスの影響を適正に考慮することが重要である。2005年に英国のサービスセクタ―に分類される200社を対象にオフィス環境の改善による効果を査定させたところ19%の生産性向上が期待できるとの結果がでた。このレポートは英国の新聞紙上で発表され反響を呼んだ。報告書の示唆するオフィス改善による財務的メリットはオフィス構築に必要なコストと比較すると遙かに大きかったからだ。オフィス変革プロジェクトでは、未だ顕在化していないオフィスの可能性を踏まえた費用対効果の認識を共有する必要がある。(図表3・4)

図表3:知的生産性向上要因と作業時間比率

知的生産性という観点からワーカーの行動時間を分析する。

図表4:知的生産性向上要因と生産性評価

ワーカーの行動と知的生産性に与える影響を分析する。

標準化と多様性のバランス

ファシリティーの責任者はコストを削減し一貫性を生む「標準化」と、個人の強みや個別のニーズに応えられる柔軟な対応をサポートする「多様性」という二つの戦略を評価し、最適なバランスを見出さなくてはならない。今日のような多様化の時代にあっても、オフィスづくりの現場では標準化のメリットを説明する方が、多様化のメリットを理解させるよりも容易な場合が多い。経営者にとって標準化によるコストメリットはより確かに見えるのだ。さらに経営者だけでなく、オフィスユーザーでさえ、自分たちのワークスタイルの特徴を反映させたオフィスをカスタムメイドで構築するよりも、全員が同じワークスペースで「平等に」働くことを求める場合がある。そこでは、オフィスレイアウトが部門間の領土問題のように扱われており、紛争を未然に防ぐために一人当たりの床面積を全ての部門で同一にするという解決策が採用される。重要なのは「どのように分割するか」ではなく「どのように分かち合うか」というパラダイムシフトである。そのためには、お互いの働き方を知り、それぞれのオフィス環境への多様なニーズを組み合わせることで、単なる床面積の分割以上の効率的かつ効果的なレイアウトが存在することを示さなくてはならない。

社会的ネットワーク

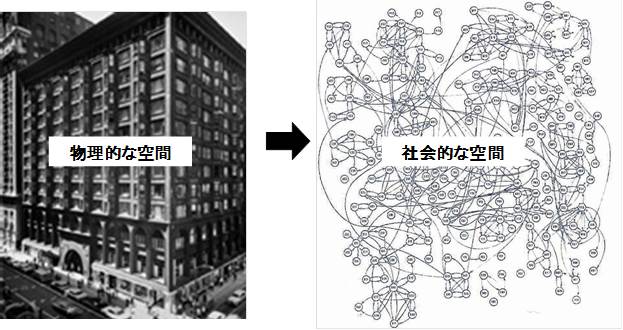

ワークプレイスの戦略を具体的なプランニングに落とし込む前に、組織の戦略的ゴールを踏まえ、包括的なソリューションを念頭に、オフィスがどのような影響力を持つのかという観点で多様性と標準化の均衡点を探る必要がある。さらに、個別のオフィスプロジェクトにおけるワークプレイスコンサルティングの現場の実態はもっと複雑である。現状のオフィスデザインの多くは、検証されていない仮説や価値観によって正当化されている。企業がワーカーをひとつの近接したエリアに集めるだけで、本当に部署同士のコミュニケーションやコラボレーションの向上が生まれるのだろうか。オープンプランは、本当に高度の集中が要求される仕事には向かないのだろうか。こうした問いに対する答えは、オフィスの専門家が主導したり、過去の成功事例を模倣したりといったアプローチでは効果がない。関係者を巻き込む参加型プロセスで、オフィスに存在するシステム全体の相互作用に着目しなければならない。経営者はおしなべて数字が好きだが、それは「測れないものは、管理できない」という測定への過信が生み出す性向かもしれない。「学習する組織」というコンセプトを提唱した著名な経営学者ピーター・センゲは、近著「出現する未来」で次のように述べている。「数量で測定できるものこそが「現実的」だと感じるなら、個人間の関係の質や仕事での目的意識といったソフト面は、二次的な立場に追いやられる。これは皮肉なことだ。ソフト面こそうまく扱うのがむずかしく、成功と失敗を分ける最大の要因になることが多いのだから。」ここで言われている個人間の関係の質はオフィスに存在する社会的ネットワークと言ってもいい。ワークプレイスの変革を実践するとき、社員間の関係の質をどう進化させるかという課題は、最も重要だと考えられる。(図表5)

図表5:オフィスの物理的空間はほとんど変化していないが社会的空間はより複雑化し重要な意味をもつようになってきた

破綻したフォーチュン100社の幹部社員は苦境の理由を次のように説明した。「組織再編が多すぎた。最後の『組織再編』の後、社会的ネットワークが破綻した。誰が何を知っているのか、必要な助けを得るのにどうすればいいかがわからなくなったんだ」

最後に

競合他社との様々なプレッシャーの渦中にあって、企業が上記の課題に取り組む時、必然的にワークプレイスのデザインや活用を含んだ自分たちのビジネスモデルの全ての側面を根本的に再考せざるを得なくなる。究極的に企業の戦略目標は「より少ない資源で、より多くの仕事を、より良い品質で実行する」という単純明快な命題として要約することができるが、そのためのワークプレイス戦略は単純な観点だけでは構築できない時代になっている。

IDEOの最新オフィス

標準化と多様性のバランス。空間構成は機能的ゾーニングに従いつつ、多様なカスタマイズがなされている。

他にこんな記事が読まれています。

ワークプレイスコンサルティングの現場から

来るべき大変化を前に長期的価値を – 最終回

パフォーマンス向上をもたらすオフィスづくりのために – 第11回

参画意識を高める変革プロセス – 第10回

よりよいチェンジマネジメントのために – 第9回

ワークプレイスの変革をマネージメントする – 第8回

多様な業務環境の一連の繋がりを創造する – 第7回

チームの効率性と個室オフィスの存在意義 – 第6回

知識のネットワークを探求するオフィスデザイン – 第5回

高いパフォーマンスを生むワークプレイス戦略 – 第4回

企業ポテンシャルを最大限顕在化させるオフィスとは – 第3回

◆見えざる資産を見る目の大切さ – 第2回

何故か不人気なワークプレイスコンサルティング – 第1回

小澤清彦(おざわ きよひこ)

ハーバード大学大学院設計学修士、早稲田大学理工学部健陸学科大学院修士、早稲田大学理工学部建築学科卒。

ドウマ㈱代表取締役社長、一級建築士、認定ファシリティマネジャー

100件以上の外資系および日本企業のオフィス企画、インテリア設計に従事した経験と世界的建築家シーザー・ペリやレンゾ・ピアノとのプロジェクト経験を合わせ持つ。

綿密なサーベイに基づくプログラミングとデザインに対する深い洞察を含むワークプレイスコンサルティングにより企業に変革をもたらすオフィスづくりを提案している。